- ホーム

- NEWS

- What's New

- 本学科教員が香港で開催されたAsiaTEFL学会で発表しました

What's New 本学科教員が香港で開催されたAsiaTEFL学会で発表しました

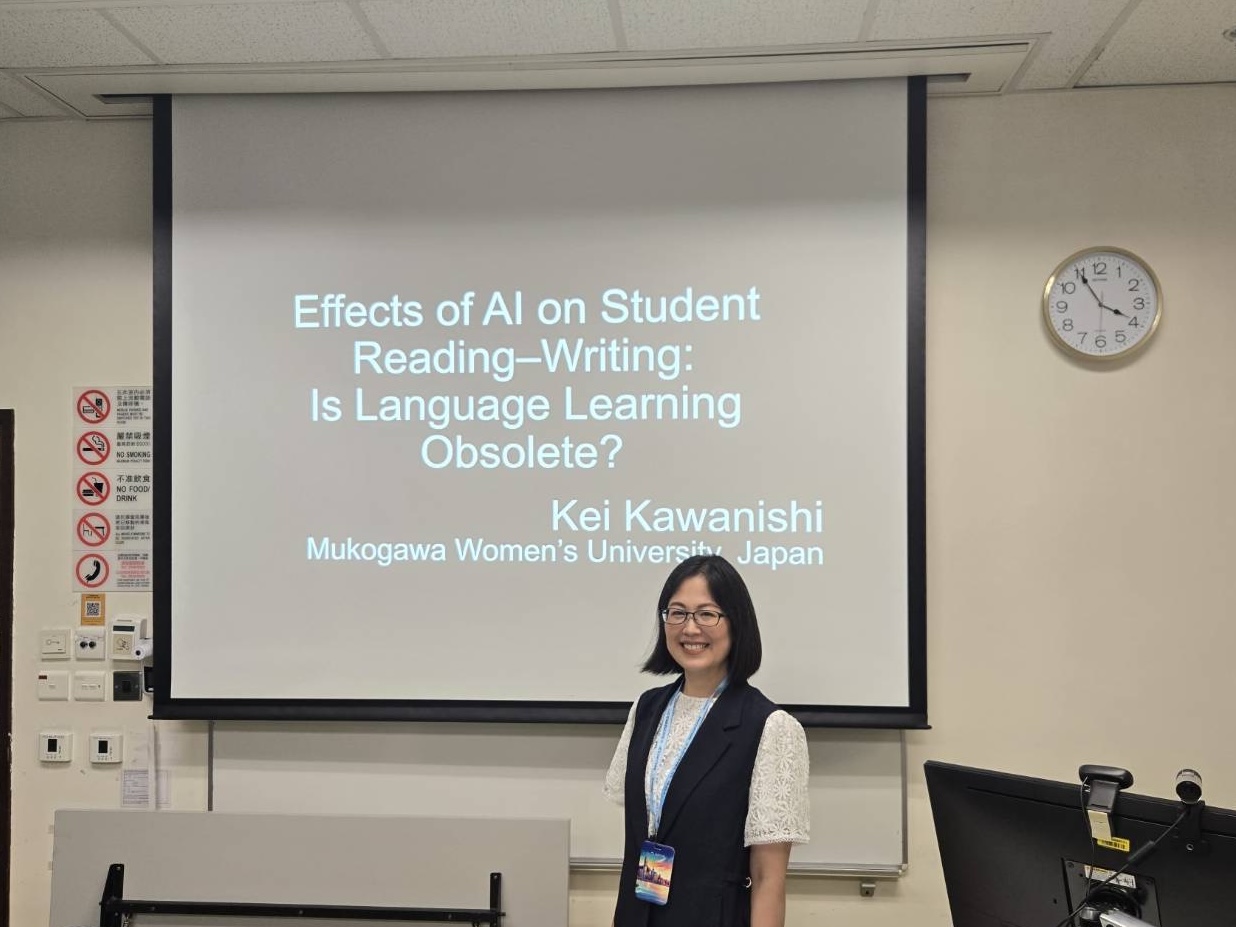

英語グローバル学科英語文化専攻准教授の川西慧先生が香港教育大学で開催された第23回AsiaTEFL(アジア英語教師協会)の学会にて大学生英語学習者の読み書きに関するケーススタディについて口頭発表しました。

川西先生が背景理論としたacademic literaciesの研究においては、読み書きを知的生産や「知ること」に必要な方法や営みであるとし、書いたものの良し悪しや、学習者の執筆物をネイティブスピーカーや熟練した書き手の執筆物と比べていかに異なるか、「間違っているか」などと安易に評価しません。また、biliteracy(二言語における読み書きの力を持つこと)の観点から学習者を見るとき、「英語の読み書き能力が欠けた人」ではなく、二言語における読み書き能力を持つ途中にある人とみなします。

川西先生はこうした観点に立ち、近年の機械翻訳やAIを踏まえ、二言語を使って読み書きする学習者の知的営みを観察することで、言語学習や習得において適した方略や不適当な方略を見つける試みをしています。本研究では、学習者がどのようにこうした機械翻訳やAIのテクノロジーと向き合い、二言語の間を行き来しながら読み書きしているかを観察・インタビュー調査しました。

本研究での「読み書き」とは、学術的なトピックについて調査(検索など)し、文献を選定し、読み、何をテーマとするか具体化し、書き、(必要な情報が明らかになれば調査・読み・発想などを繰り返し)、改訂するという複雑な過程を必要に応じて何度も繰り返すことを指します。

研究結果から明らかになったのは、学習者は発想段階でAIを使わず自分の発想を大事にしていること、調査・検索段階において、英語文献の信憑性判断が難しいなどという理由で日本語文献を読むことがあること、「読み」において比較的気軽に機械翻訳、日本語(母語)、AIの要約などを使うこと、「書き」においての再翻訳という方略(自分の書いた英語を翻訳ソフトにかけてニュアンスや文体を確認する)、機械翻訳結果の分析や文の再構成といった方略でした。これらの調査結果を念頭におき、適切な方略、不適当な方略とは何かについて議論しました。